Was nach einem Science-Fiction-Film klingt, könnte bald erschreckende Wirklichkeit werden. Denn ein Forscherteam hat im Fachblatt „Frontiers in Science“ einen Fahrplan vorgestellt, mit dem es Realität werden könnte, dass Computer und Mensch eins werden. Die Forscher wollen einen „Biocomputer“ schaffen, welcher von menschlichen Gehirnzellen angetrieben wird. Erfahre hier mehr über das Projekt.

Künstlich gezüchtete Gehirnzellen aus dem Labor

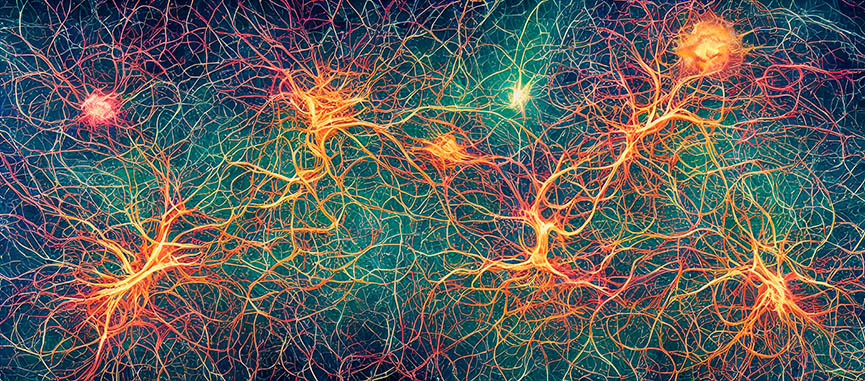

In ihrem Fahrplan zeigen die Forscher die Skizze ihrer „organoiden Intelligenz“ (OI). Ziel ist es nicht nur leistungsstärkere und sparsamere Computer möglich zu machen, sondern auch die Entwicklung von Medikamenten voranzubringen. Die Grundlage hierfür sollen Gehirnzellen sein, welche im Labor aus menschlichen Gehirnzellen gezüchtet wurden.

Warum das Ganze? Das menschliche Gehirn gilt selbst nach all den Jahren der Computer technologischen Fortschritte hinsichtlich seiner Lern- und Erinnerungsfähigkeiten als unübertroffen. Eine neue Art biologischer Computersysteme soll diese Grenzen nun verschieben. War es bisher so, dass es bei KIs primär darum ging, die Computer gehirnähnlicher zu machen, sollen nun die Hirnorganoide computerähnlicher werden.

Bei der Verarbeitung komplexer Informationen sind Menschen den Maschinen weit überlegen.

Unser Gehirn ist in der Lage, sowohl sequenzielle als auch parallele Verarbeitungen durchführen. Ein Computer hingegen kann nur sequenzielle Verarbeitungen umsetzen. Darüber hinaus verfügt das menschliche Gehirn über eine Speicherkapazität von sage und schreibe schätzungsweise 2.500 Terabyte (in etwa). Auch die Energieeffizienz unseres Gehirns ist 106-fach besser als die moderner Maschinen. Somit stoßen KIs und andere Computersysteme definitiv schneller an ihre Grenzen als unser Superhirn.

Bei der neuen Technologie der Forscher der Johns Hopkins University soll das anders werden. Sie wollen genau diese außergewöhnliche biologische Bearbeitungsleistung unseres Gehirns für die Erweiterung künstlicher Intelligenz nutzen. Die 3D-Kulturen menschlicher Gehirnzellen sollen dabei als Hardware dienen und Rechenleistungen so verdichtet und ihre Effizienz gesteigert werden.

Dazu gehört es, die bisher bestehenden Hirnorganoiden zu vergrößern und zu komplexen, dauerhaften 3D-Strukturen, die mit Zellen und Genen angereichert sind, weiterzuentwickeln. Dieses System soll anschließend dann mit Eingabe- und Ausgabegeräten der nächsten Generation sowie mit KI- und maschinellen Lernsystemen verbunden werden.

Computer und Mensch – Es soll drei zentrale Einsatzbereiche für „organoide Intelligenz“ geben

Der Teamleiter Thomas Hartung von der Johns Hopkins Universität sieht für diese neue Technologie drei zentrale Einsatzgebiete vor. So soll sie unter anderem dabei helfen, die Funktion des menschlichen Gehirns besser zu verstehen. Überdies sind die Forscher zuversichtlich, dass sie mit dem Biocomputer die Entwicklung von Medikamenten etwa gegen neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz revolutionieren könnten.

Die komplette Computerwelt würde auf den Kopf gestellt. Denn auch Hartung weiß, dass Computer Daten und Zahlen zwar grundsätzlich schneller verarbeiten können als der Mensch. Dennoch könne sich ein einzelnes Neuron im Gehirn mit bis zu 10 000 anderen Nervenzellen verbinden, was eine ganz andere Art der Informationsverarbeitung und -speicherung sei, so der Wissenschaftler.

Hartung erläutert dazu:

„Wir haben eine Gehirn-Computer-Schnittstelle entwickelt, eine Art EEG-Kappe für Organoide, die wir in einem im August veröffentlichten Artikel vorgestellt haben. Es handelt sich um eine flexible Hülle, die dicht mit winzigen Elektroden bedeckt ist, die sowohl Signale vom Organoiden aufnehmen als auch an ihn weiterleiten können.“

Computer und Mensch – Kritiker betrachten solche Ansätze als gefährlich und unmenschlich

Für ITler ist dieser Forschungsfortschritt mit Sicherheit ein inneres Blumenpflücken. Ethiker sehen das hingegen ein wenig anders, bezeichnen die Ansätze sogar als gefährlich und unmenschlich. Der Philosoph Christoph Quarch etwa sieht diese ganze Entwicklung extrem kritisch und war bereits 2014 der Meinung, dass diese Art von Technologien dem Menschen in Wahrheit seine Lebendigkeit und Würde raubt, anstatt ihn „unsterblich“ zu machen.

Christoph Quarch zitiert Friedrich von Hardenberg, den viele auch unter dem Namen Novalis kennen. Er notierte im Jahre 1799 ein denkwürdiges Wort: „Wo keine Götter sind walten Gespenster“. Das Gespenst, welches laut Quarch heute die Runde macht, trägt den Namen Human Enhancement – Optimierung des Menschen. Und das Erschreckende an ihm ist: Es ist höchst real. Und bestens finanziert.

Quarch ist aber nicht der einzige Kritiker des Transhumanismus. Stephan Herzberg, Professor für Geschichte der Philosophie und praktische Philosophie schreibt, dass eine verantwortbare Verbesserung des Menschen nur innerhalb der Gattungsgrenzen stattfinden kann. Und zwar durch eine Technik und Kultur, die dem Menschen dabei hilf, seine „erste Natur“ menschenwürdig und im Interesse eines guten Lebens zu gestalten.

„Nicht der bessere Mensch, sondern etwas Besseres als der Mensch ist das Ziel des Transhumanismus.“

Diese Beiträge könnten Dich auch interessieren:

Transhumanismus – Wenn Menschsein nicht mehr ausreicht

Mitochondrien – woher bekommen unsere Zellen eigentlich ihre Energie?

Angstgefühle unter der Lupe der Epigenetik

Mechanische Wälder sollen Bäume ersetzen?